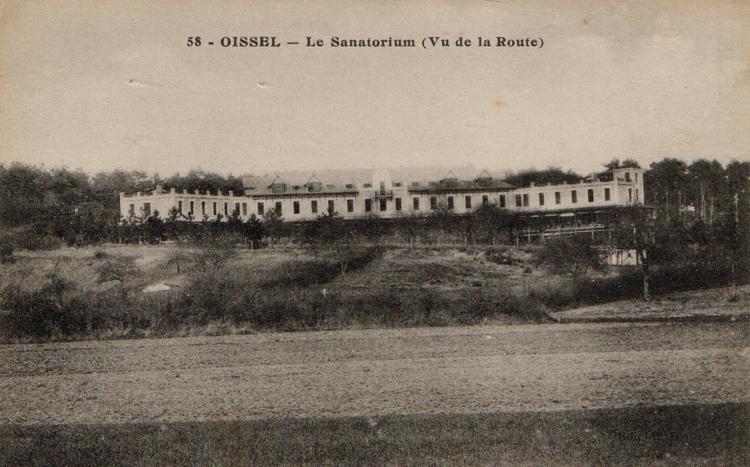

Le sanatorium de Oissel

La tuberculose a été un fléau au début du XXème siècle. Le principal remède contre la tuberculose pulmonaire à l’époque était de faire une cure prolongée au grand air.

Rouen a été surnommée « la ville aux cent clochers », mais aussi de manière moins glorieuse « le pot de chambre de la France ». La ville sur la rive droite de la Seine est entourée de plateaux qui empêchaient la dispersion des fumées des usines concentrées sur la rive gauche. Un brouillard de pollution était souvent présent au-dessus de la ville. Pas idéal pour prendre un bol d’air…

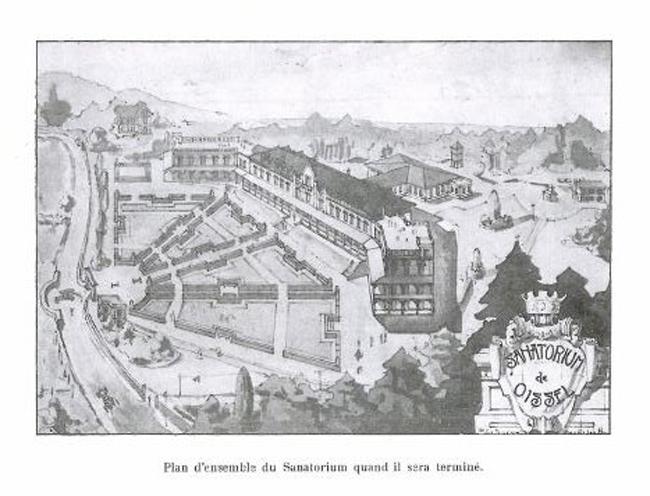

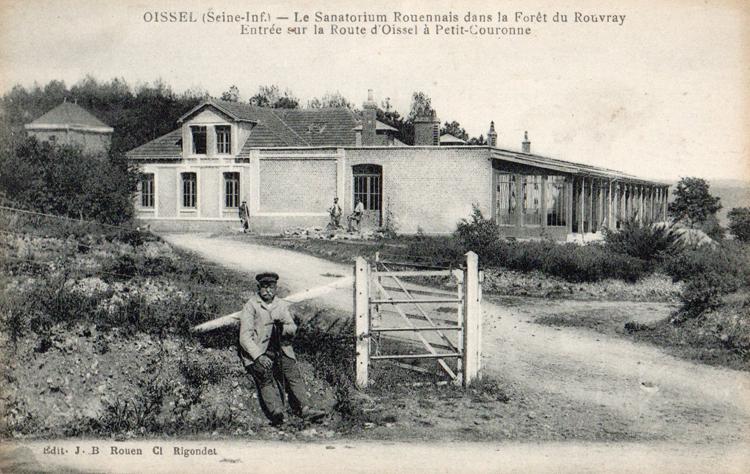

L’œuvre du sanatorium rouennais qui est une association privée collecte des fonds afin de construire un sanatorium pour y installer des malades. Elle achète un terrain à Oissel dans la campagne. L’emplacement est jugé idéal, car le terrain est sablonneux et sec, éloigné des brouillards de la ville et de la Seine et protégé des vents du Nord par la forêt. Le projet initial est ambitieux. Il est prévu pour isoler les malades contagieux de leur famille et ainsi enrayer la maladie.

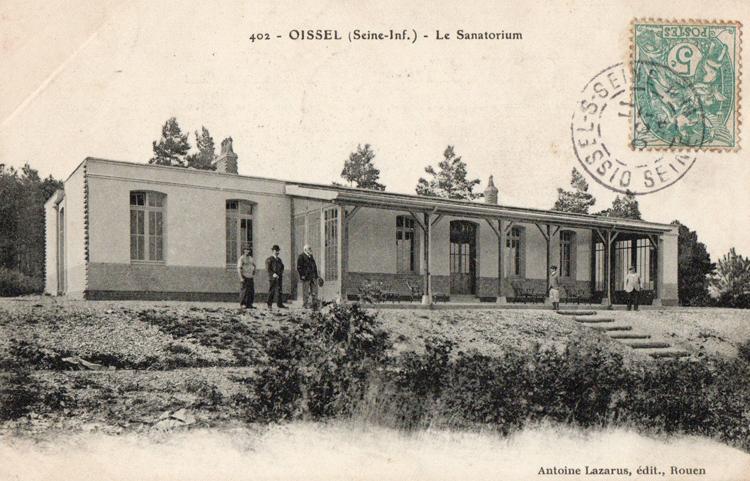

Mais en aout 1905, les finances ne permettent de construire qu’un premier bâtiment de 12 lits qui pourra accueillir des femmes malades.

Ce bâtiment est dirigé par le Docteur Cotoni , praticien à Oissel, qui est secondé par des sœurs du couvent d’Ernemont qui font office d’infirmières ou d’aides-soignantes.

Une statue du Docteur Cotoni est encore visible dans le centre de Oissel

La tuberculose est une maladie infectieuse, due à une bactérie appelée aussi bacille de Koch. Les conditions de vie difficiles sont un facteur aggravant de la maladie. Ainsi le travail physique pénible, les mauvaises conditions de travail dans les ateliers industriels surtout textiles, l’alcoolisme, le tabagisme et l’hygiène médiocre font que les hommes sont les plus gravement touchés.

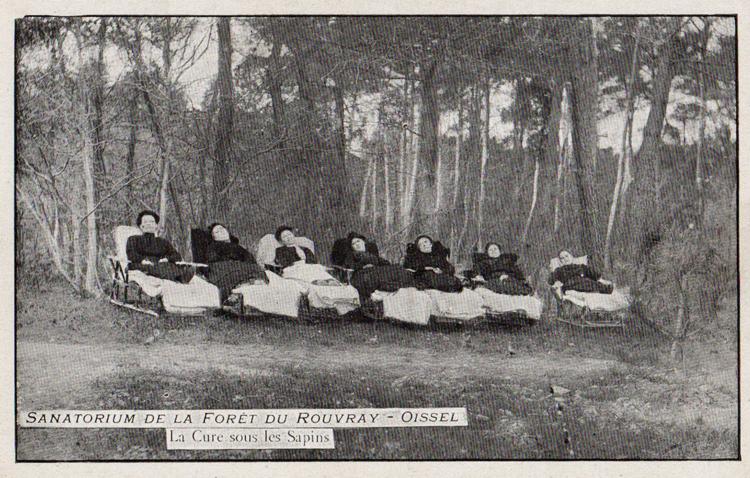

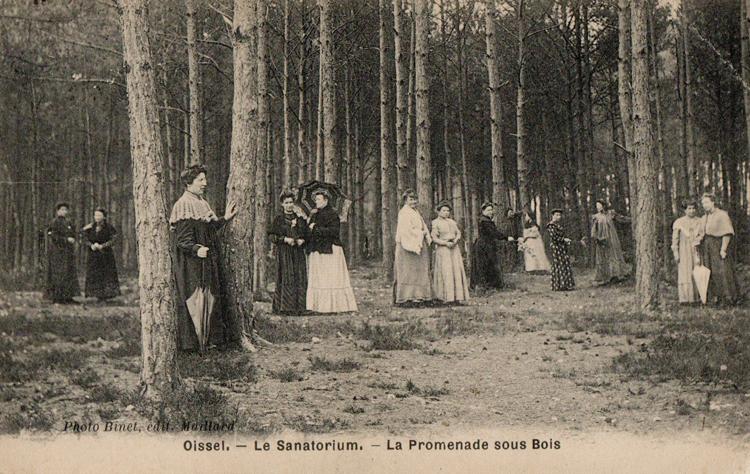

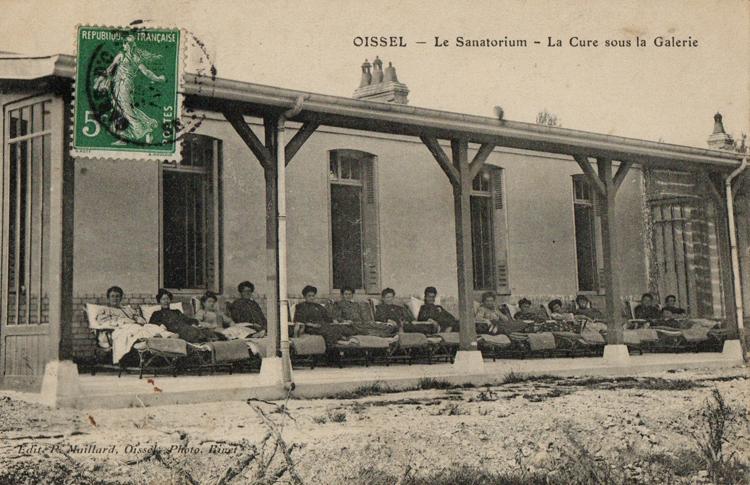

La cure sans médicament était appelée hygiénodiététique. Elle est basée sur l’air pur, le repos, une alimentation équilibrée et l’enseignement de mesures d’hygiène.

En 1908, l’édification d’un nouveau bâtiment en prolongement et l’amélioration de l’existant permet de passer de 12 à 32 lits.

Après 3 à 4 mois de cure la moitié des malades sortaient guéris. La cure proposée était efficace sur les tuberculoses détectées aux premiers stades. En raison de ces premiers résultats encourageants, les demandes de séjour ont vite dépassé les places disponibles.

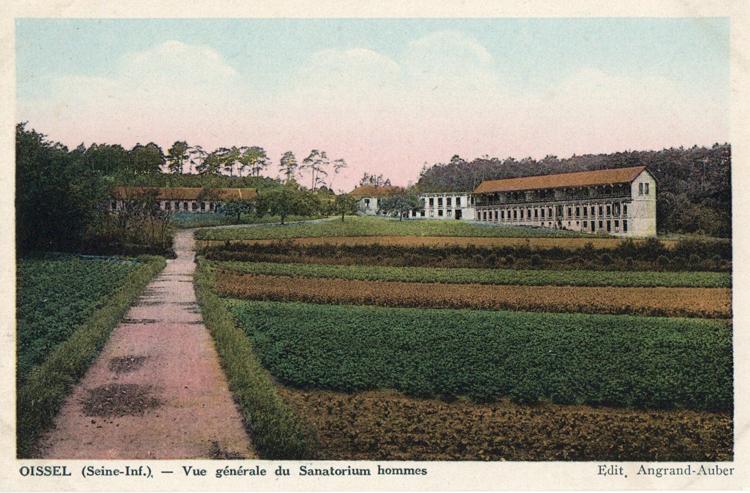

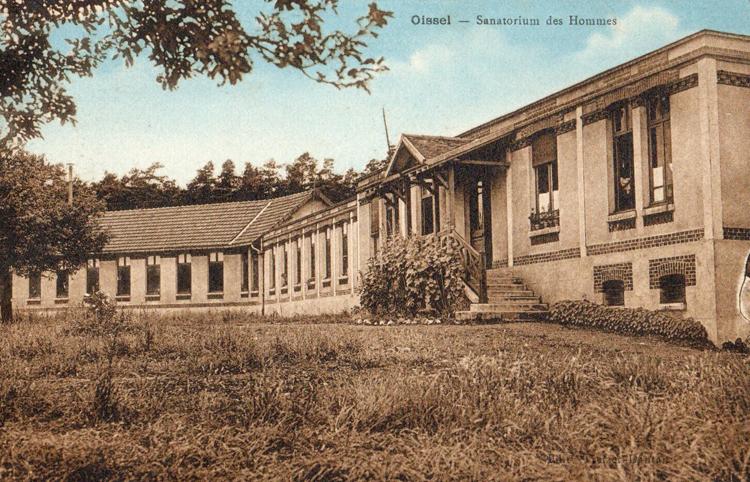

A partir de 1913, on construit de nouveaux bâtiments dont un pavillon pour hommes et une chapelle pour éviter aux malades d’aller à la messe à l’église de Oissel située à 3 kms du sanatorium.

La capacité passe à 80 lits. La journée était entrecoupée par de longues périodes de repos qui souvent se déroulaient dans les galeries terrasses orientées au sud.

A partir de septembre 1914, le sanatorium est réquisitionné par l’armée et accueille les blessés venant du front. En 7 mois, 360 blessés sont soignés et guéris. En avril 1915, le sanatorium retrouve sa vocation initiale en accueillant les militaires tuberculeux, malheureusement un malade sur dix, hospitalisé trop tard, y décédait. A la fin de la 1ère guerre mondiale 6000 personnes, aux environs de Rouen, sont mortes de la tuberculose sur une période de 2 ans.

Mais les places disponibles sont insuffisantes. Le financement est déficitaire : ce que versait le malade (2.5 frs de 1918) pour la journée ne suffisait pas à couvrir le coût du séjour (4.15 frs par jour). Les dons, les souscriptions et les financements des institutions (communes département, état) ne sont plus suffisants pour équilibrer le budget. Le sanatorium est donc rattaché à l’office public départemental d’hygiène social qui rééquilibre le budget, mais impose aussi quelques règles de fonctionnement.

En attendant l’édification d’un second bâtiment, seuls les hommes sont accueillis de 1919 à 1922 au sanatorium.

Un second bâtiment, séparé par la route et distant de 100m du premier, est inauguré en 1922. Il accueillera exclusivement les femmes. La séparation des malades des deux sexes est ainsi assurée.

Le sanatorium est normalement réservé aux malades du département. Compte tenu du doublement du prix de la journée de séjour, le financement des cures, souvent supporté par la commune du patient est souvent délicat. Le sanatorium se nationalise en 1924 en ouvrant des places prépayées à d’autres départements de France.

Dans les années 1930, les patients du département admis restent majoritaires avec un taux de 64%, ce qui couvre seulement la moitié des besoins. Il y a 130 lits pour les femmes et 81 pour les hommes.

Normalement, seuls les patients jugés guérissables sont admis en cure. A cette époque, les appareils de radiographie pour diagnostiquer sont peu répandus et peu fiables. Mais les résultats sont en net progression, car en 1921 un malade sur dix en cure décède alors qu’ils ne sont plus qu’un sur cent en 1930.

Normalement une cure doit durer au moins trois mois et des médecins préconisent une durée d’un an pour une guérison complète sans risque de rechute.

Mais la vie de curiste est très monotone, restrictive et morose et beaucoup de patients, surtout les hommes, souhaitent retourner à leurs occupations le plus vite possible. Pour des raisons d’argent et de manque de liberté beaucoup d’hommes quittent la cure avant trois mois et leur complète guérison.

Un potager est installé pour permettre à certains patients de retrouver une activité physique entre les cures de repos dehors qui sont normalement silencieuses.

Dès 1946, la structure est de nouveau déficitaire et l’association cède des pavillons au département. L’établissement devient le sanatorium départemental de la forêt du Rouvray.

Le but du sanatorium d’enrailler la tuberculose est loin de remplir ses objectifs. D’une part, il accueille surtout des femmes qui acceptent plus facilement la discipline et l’isolement alors que ce sont les hommes qui sont majoritairement gravement malades. D’autre part, seuls les malades détectés à un stade précoce sont accueillis, alors que les malades incurables sont les plus contagieux. Ces derniers meurent chez eux ou à l’hôpital au contact d’autres personnes ce qui favorise le développement de la maladie. Mais aussi en 1946, un antibiotique (la streptomycine) ayant eu des résultats contre la tuberculose est mis à disposition en France. Le traitement reste très long.

En 1958 le pavillon est reconstruit totalement grâce à des dommages de guerre. Ce pavillon neuf est mis en service en 1962.

Depuis 1964 chaque malade doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire.

A partir de 1965, le nouveau bâtiment est rattaché au service de pneumologie du CHU de Rouen. L’établissement comptait 150 lits dont 80 pour le CHU et 70 pour le sanatorium.

En novembre 1968 le nombre de lits passe à 192 et ils sont tous affectés au CHU au service de la médecine chronique.

En 1976, l’établissement devient un hébergement médicalisé pour personnes âgées. En 1994, il y a 196 lits disponibles dont 131 de longs séjours.

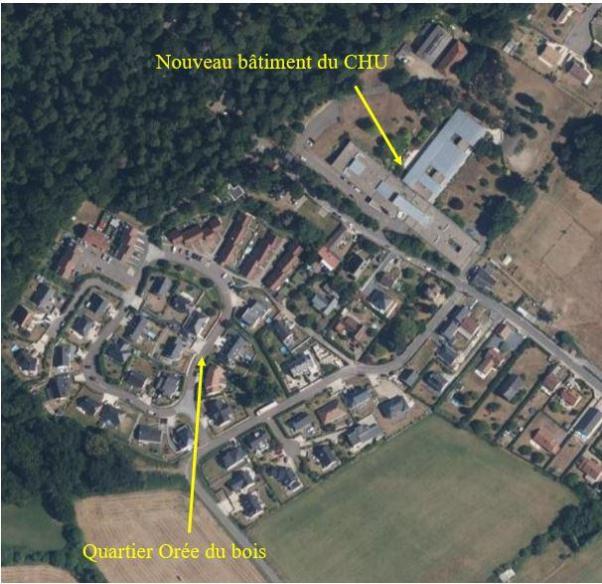

En 1996, la vétusté des bâtiments et la non-adéquation aux soins prodigués font que le CHU propose un projet de transfert. Un nouveau bâtiment sera construit à la place du plus ancien qui sera livré en juin 1999.

Entre 2000 et 2008 les bâtiments abandonnés sont le paradis des graffeurs et des joueurs d’airsoft.

La démolition commence en janvier 2008

Un nouveau quartier pavillonnaire appelé « l’orée du bois » a pris la place des bâtiments démolis.

Photo aérienne vers 1950

Photo aérienne actuelle

Photo aérienne actuelle

Actuellement l’hôpital de Oissel est une annexe du CHU de Rouen qui est toujours spécialisé en gérontologie.

Concernant la tuberculose, il y a eu encore 4606 cas en France en 2020. La plupart ont été contractés à l’étranger. Le traitement à base d’antibiotiques et de chimiothérapie dure entre 6 mois et 2 ans.

BIBLIOGRAPHIE :

Du sanatorium de Oissel à l’hôpital annexe du centre hospitalier régional - Echanges - N° 4 - 1974 - P. 7.pdf

Histoire de Oissel, retour sur images - Sylvie Commare - Françoise Dottin - Trait d’Union - N° 29 - Juillet 2010 - pp. 22-27.pdf

Histoire, hôpital d_Oissel - Sylvie Commare-Morel - Echanges Magazine - N° 65 - Juillet 2012 - pp. 34-34.pdf

Oeuvre du sanatorium rouennais (forêt du Rouvray) - 1899-1918 - Rouen, imprimerie Lecerf fils, 1918 - 16 p..pdf

Sur Internet :

Vaincre la tuberculose (1879-1939) - Chapitre 7. Au cœur des sanatoriums normands - Presses universitaires de Rouen et du Havre

:: Oissel en cartes postales (CP Oissel 76350) ::: Le (1er) sanatorium, celui des femmes

Pour les photos de graffs et de la démolition :

[ DOSSIER ] LA FIN DU SANATORIUM | OISSEL.NET